(读书的时候,随着作者的呓语也生出许多呓语,难以成文,勉强归成一篇。)

陈俊志是早早尝过公子落魄滋味的,父亲曾如日中天,又迅速破产,正是 “白茫茫大地真干净”;他又是《孽子》开卷便仓皇逃离、遭父亲放逐的儿子——白先勇何尝不贪婪吮饮《石头记》之精华灵秀呢?

跌落的过程不好受,况且家族的故事不仅是跌落,也是撕裂和渴求混作一团,是彼此的声音交杂却无法传达到对方。故事缠住说故事的人,拍纪录片和试图回溯家族史成为相互映照的过程,“和成堆的母带奋战,寻找故事成形的线条……却找不到故事的出路。他开始着迷于剧情片与纪录片的交媾实验,在虚构与纪实的迷宫中漫游。”(P30)

不但和母带奋战、和故事线索奋战,也和人称奋战,不能统一地讲述自己的故事。如果虚构和真实在记忆中、在记录中并无泾渭分明的界限,那么何妨改换逻辑、改换结构、剪掉不忍细看的镜头,就飘浮在新造的故事里?(石黑一雄就精于此道。)又何妨逃脱主体性、逃脱对故事的责任,从 “我” 的自传叙述切入 “他” 的旁白?

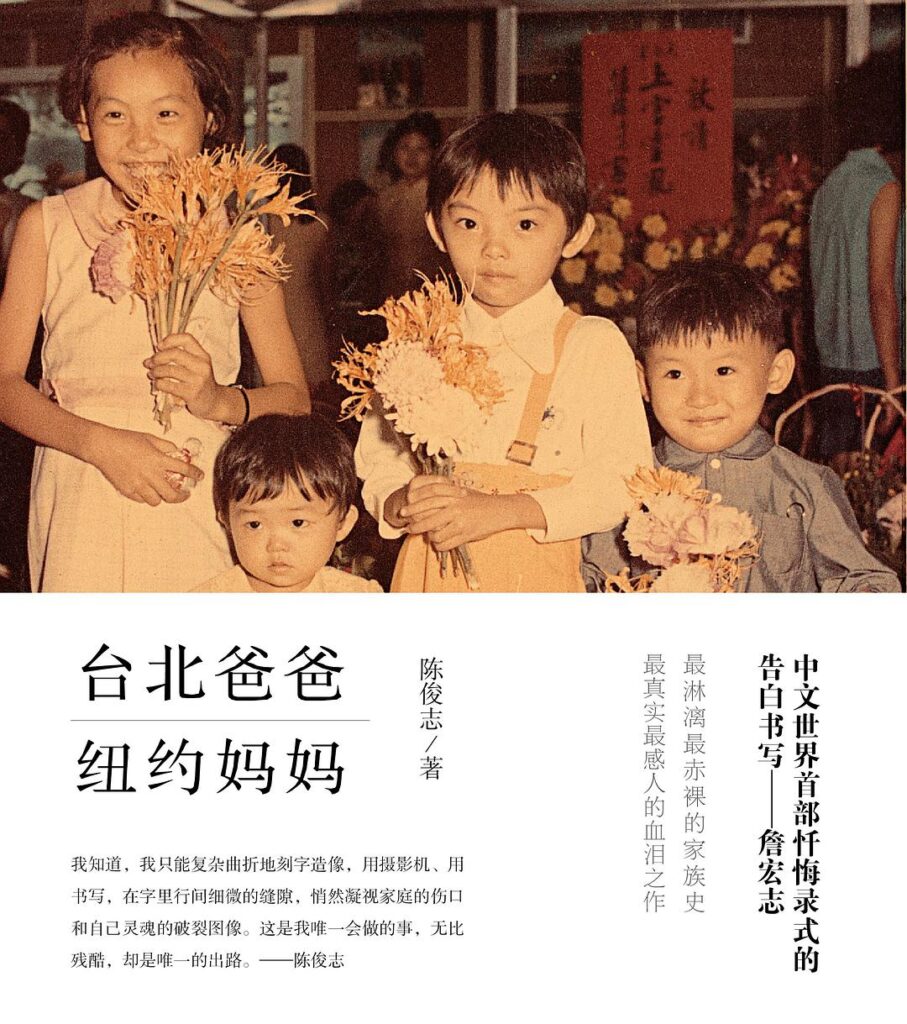

本书的推荐序中写陈俊志 “通过一种俯瞰的观照,超度了其他家族成员”(P4);可细究来,作者并未(或者起码并未成功)以一种 “俯瞰” 的姿态来面对他的回忆。相反,他反复地叙说一种 “被俯瞰”、“被超度” 的感受:在大阪向同伴讲述时,“故事仿佛在暗流中俯瞰着我们”(P16);在与家人拍摄的最后一张全家福上,“那个无忧无惧的童年的我,好比慈悲的神佛俯视着日后心里千疮百孔一夕老去的我”(P27)。

摄影企业家的儿子、被影院养大的男孩、惯用镜头去讲述故事的青年导演,在自己的故事中却时时感到被高于自己、大于自己的什么凝视,那凝视是否已将 “我” 掩埋、吞没?是否正因如此,作者才要忽然地转换人称,把叙述的镜头分割,时时从 “我” 逃进 “他”?

首先无法忍受而必须逃离的即是巨大的痛苦。撕裂和解离是故事回环往复的 motif,为了不致被绝望吞没而把创伤推出意识的边缘,而 “某一个完整的自我形象也永远从我生命中消失”(P27)。我相信解离是一种保护机制,是自我为了从创伤中存活,而分离、割裂一部分记忆。可是那种撕裂的痛一定还会浮现。

俊志渴望完整、渴望填满,多少是继承了姊姊的 “遗志”;父母离婚时姊姊的悲痛被他吞吃吸纳,在姊姊死后这种悲痛似乎更加强烈——那是自己身上还活着的她。可是姊姊死去之后,弟妹又远走,俊志“手足俱断”(P59),身体也开始解离。

如果姊姊(如同母亲)曾渴望圆满、渴望黏合,父亲则不断撕裂。不仅是因为破产、必须逃亡而撕裂,也是因为出轨、让家不再为家而撕裂。更甚则是对记忆、对现实的撕裂:一遍一遍重复着和妈妈截然不同的故事的爸爸,使俊志 “头痛欲裂,如恍惚的精神分裂者”(P57)。后来遭受男友老罗暴力——此等无法回看的过往,亦使俊志失忆、脱离现实,“怎么回想也不知道后来究竟发生了什么”(P137)。而要忆起因老罗和妹妹而生出的不堪,则“令我开始头痛,脑皮下层反射性地发麻,回旋出抗拒的涡”(P233)。

如同失忆者茫然面对巨大的虚空,面对缺失却不知要追悔什么的缺失,一本回忆录即是一趟直面被隐藏起来的巨大痛苦的归途。回到支离破碎的家,“难得和父亲见面,看到他变得那么老,让我羞愧,让我觉得自己不完整。”(P145)逃家的孽子,谁又不是怀揣一块早年连血带肉撕下来的拼图,总想让它回归并不存在的原位呢?

可是与父亲的故事终究有解,最终死亡宽恕彼此,连同生之馈赠一起归于虚空,归于 “白茫茫” 的雪地。与母亲、与姊姊,却是虚空也无法停止的呼唤,从朦胧的童年蔓延至今。即使没有远渡重洋,童年的妈妈也始终缺失:“妈妈……是永远不在的模糊面目。我渴望妈妈,她却像一团缥缈的雾,稍纵即逝,从来没有实体感。……我一直有个印象,我的母亲总是在远方……”(P187)

这几乎和罗兰·巴特在《恋人絮语》里的叙说字字相合:“在孩提时代,我无法忘却:在那些被冷落的日子里,母亲去远处干活了,漫漫长夜没有尽头……”

巴特说——认知发展学家想必会同意这一点——儿童会很快相信不在身边的母亲也已经不在人世。正因如此,语言才发生,因为语言——对思念、分离焦虑的倾诉——帮助我们延长离去者之存在。陈俊志连篇累牍作时时交杂幻想的喃喃呓语,不外乎一路在找寻,从面包糠上寻得回家之路,重新拼凑起母亲。讲母亲的远走,讲母亲的声音以及整个的存在从记忆中丧失(P38),那是多么惶然和痛切的体验——当一个人远走他乡,终究会变成没有身体、没有声音。我们以为自童年我们已经学会了 object permanence,已经知道事物不在眼前也并没有消失,实际我们对一个人的切肤的记忆只有那么久,当一片大洋阻隔我们,哀悼随时随地开始,争分夺秒吞噬掉我们所爱之人的血肉骨。

叙说即是存在,记忆即是存在。长大的陈俊志从表妹的口中意外得知姊姊当年原来会做缝纫来赚零用钱,租言情小说填补少女的迷梦;“表妹不经意的言说,让我又多拥有了一些姊姊。”(P127)

姊姊是永不完成的哀悼,永远在路上,姊姊却像永远在前头,时时回望。和乩童的那一节叙述触目惊心之处,并不在于对性和毒品的深度沉迷,而在于在那种性的、寻求极乐的意志同向死的、追悼的意志相重合,eros 和 thanatos 齐齐绽放,在神秘的冥河此端自问:我再往前走一步,是终于能触碰到我的姊姊,还是就此进入虚空,被忘川之水永远带走?

《台北爸爸,纽约妈妈》当然完完全全是私人故事,可没有私人故事不是社会的、时代的。俊志管迪斯科年代叫 “我没赶上的迪斯科年代”(P63),言外之意:走在前面的姐姐赶上了,而我没有。当姐姐死去多年而他和姐姐当年的要好朋友重逢时,他再次从录音带获得姐姐的声音——“那是迪斯科年代,舞场响起旖旎的春光,我们扭啊、摇啊、摆啊,我们忘掉烦恼、忘掉父亲、忘掉创伤。我们是健康的,我们是美丽的,我们不再脆弱。”(P69)

那不是我的生活,那是姊姊的生活。可是姊姊不就是我的一部分?幻想中我复归健全、复归完整,和姊姊重逢、共舞,成长为真正的大人。

-🐳-

Pingback: 2022读书总结:这一年遇到的书 - 鲸讲

Pingback: 2022年度总结:就在此时此地 - 鲸讲